Chronique : Birds in Row - Gris Klein

Chroniques

27 Octobre 2022

Bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui, chronique émotion, où je parle de moi, où je vous délivre tous mes secrets les plus intimes, avec de la musique qui me renvoie à ma tendre jeunesse. Comme d’habitude, au fond. J’aime bien raconter ma vie dans mes chroniques, vous le savez ; c’est un exercice cathartique au même titre que la musique elle-même purge mes émotions. Bref, je ne vous fais pas attendre, et j’annonce la couleur : aujourd’hui, le ton principal sera une profonde nuance de gris, car nous allons parler de Gris Klein, le nouvel album de Birds in Row.

Birds in Row, c’est un trio de Post-Hardcore/Screamo originaire de Laval, en Mayenne. La Mayenne, je ne sais pas si vous connaissez, c’est un département frontalier avec la Bretagne et la Normandie, assez rural, où il y a plus de vaches que d’habitants. C’est une terre qui se trouve être très chère à mon cœur, car elle fut le berceau de mon enfance et de toute la sérénité et l’innocence qu’on peut y rattacher. Jusqu’au début de mon adolescence, je vivais dans un gros village nommé Craon, où toutes les bases de ma personne se construisirent. Après, je ne vous le cache pas, ma vie est géographiquement partie en cacahuète, mais je n’ai pas vraiment eu le choix. C’est une époque à laquelle je repense souvent avec nostalgie, une région où j’essaie de revenir de temps en temps, alors que je n’y ai aucune famille ; et c’est donc avec cette même intense nostalgie que j’ai approché la musique de Birds in Row il y a quelques années, en me disant, bêtement, que c’était de la musique qui me rappelait la maison.

Malgré ce sentiment, je n’avais jamais trop écouté le groupe, mais je les aimais bien, naïvement, de par leur origine mayennaise. En 2019, je suis allé à l’Antonnoir, une salle de concert de Besançon, pour une date sous le signe du bruit, où jouaient notamment Coilguns, un groupe suisse que j’apprécie beaucoup. Ils ouvraient pour KEN Mode et Birds in Row. Je m’étais dit que ce serait l’occasion de réellement écouter ce groupe, et de les apprécier à leur juste valeur. Encore une fois, je les avais très peu écoutés, et je ne connaissais pas grand-chose de leur discographie, j’y allais donc à l’aveugle. Et ben, ce fut un énorme rouleau compresseur. Bien qu’il m’arrive très souvent de pleurer en écoutant de la musique (studio ou live), chialer comme un bébé est un exercice auquel je suis en général bien préparé vis-à-vis de ce que j’écoute, parce que d’ordinaire je me confronte à des choses que je connais bien pour lesquelles je sais par avance que les larmes vont couler. Birds in Row m’ont pris au dépourvu, et c’est extrêmement rare, pour ne pas dire que c’était la première fois que ça m’arrivait. C’est un groupe pour lequel je me sens redevable, bizarrement, car d’une part cette expérience m’avait fait énormément de bien, et aussi parce qu’ils avaient juste l’air adorable. Je me souviens : je voulais leur acheter leur deuxième album, mais je n’avais pas beaucoup d’argent. Faut savoir que même si c’est un gros groupe, tout à leur stand de merch était à prix libre. Et je leur demandai un CD de We Already Lost the World, alors que j’étais gêné de n’avoir que 12 euros sur moi, et voilà que la personne en face de moi me dit « Ok, c’est cool » et me tend un vinyle. Franchement, je ne le méritais pas, mais merci.

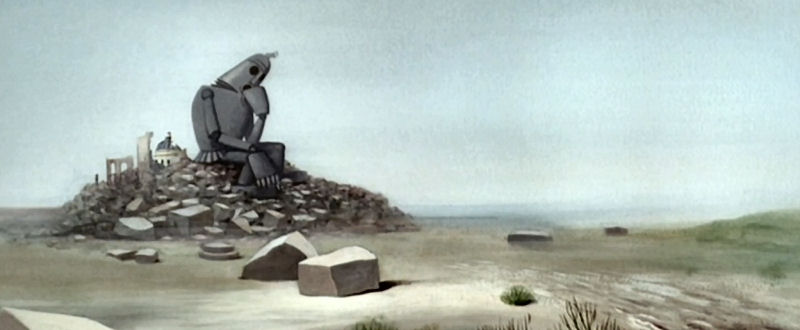

Parlons un peu (beaucoup) de Gris Klein, le troisième album de cet incroyable combo. Il est sorti le 14 octobre dernier, chez Red Creek, le tout nouveau label fondé par les formidables Cult of Luna. Il m’a fallu quelques instants pour comprendre ce que voulait dire le titre de l’album, j’ai cru pendant une seconde que le mot « klein » était l’allemand pour « petit », et j’ai finalement compris que c’était une référence à l’artiste français Yves Klein, une déformation de son Klein Blue, un bleu outremer (comprendre, un bleu profond) qu’il conçut en 1960, et avec lequel il travailla énormément les monochromes. Ici, c’est un gris profond dont nous allons parler. D’ores et déjà, la couleur grise n’inspire pas grand-chose d’autre qu’une certaine morosité, c’est un ton qu’on peut associer à la tristesse, à la dépression, au morne, à l’ennui, etc. Alors, un gris aussi profond que le Klein Blue serait une teinte qui inspire toutes ces émotions de façon encore plus accentuée. Puisque le titre de l’album crée un jeu sur les couleurs, il me paraît indispensable d’analyser la pochette de l’album dans son sens. Je vous laisse jeter un œil sur cette dernière :

Les couleurs y sont résolument ternes. Le fond est gris, et se confond presque avec le crâne du personnage central à cette peinture. Ses vêtements sont brun foncé, et ses traits sont sombres, avec beaucoup de jeux d’ombres, qui ne laissent aucune place à la lumière. Sa posture est également étrange, on l’imagine le dos courbé, sur ces tulipes roses, le regard hagard perdu au fond du vase. Son visage est peu expressif, on a le sentiment qu’il n’est pas vraiment là. Pour revenir aux fleurs, si on pourrait envisager les associer à une certaine forme de beauté, je pense qu’il faut les voir au travers de leur éphémérité.

Si je reprends l’illustration utilisée pour le clip du single « Nympheas », qui me semble être une extension de ces fleurs, on voit bien que ce sont des fleurs coupées, vouées à faner et à disparaître. Le personnage de la pochette approche peut-être une courte étincelle de beauté, qui vite disparaîtra pour laisser place à la seule couleur qui reste : le gris Klein. Ceci étant dit, je pense qu’on peut affirmer avec un certain degré de certitude que cet album ne va pas être fun. Je ne vous cache pas que j’ai suffisamment pleuré en l’écoutant et en lisant les paroles, mais que voulez-vous, je suis un peu névrosé.

Nous allons maintenant parler de la musique, des morceaux et de leurs textes, mais avant, j’aimerais mentionner le petit paragraphe qui, dirais-je, sert d’introduction, ou de guide d’écoute, à l’album, que l’on peut lire sur la pochette intérieure du vinyle. Je vais garder ce petit extrait secret pour vous inciter à le découvrir par vous-même, mais il décrit un sentiment que je connais bien : un sentiment d’impuissance, de perte de sens, de manque de confiance en soi, dans lequel on ne sait pas trop ce qu’on fait, ni ce qui nous fait vivre. On va dire que ça parle à quelqu’un comme moi, avec une grosse histoire de dépression et d’envies de mort. Aveuglés par le désespoir, on rate les belles petites choses qui peuvent nous redonner espoir. Je ne vais citer que les dernières lignes de ce petit texte, qui vous le verrez, est repris plus tard dans les paroles de l’album :

“Keep chasing bright colors over dirty blues. Just keep trying. For you. For us. Love.”

C’est un message empli de tendresse, auquel j’adhère complètement. Et c’est plus ou moins comme ça que je navigue, comme sans doute beaucoup de monde sur terre.

Voici la liste des morceaux de l’album, 11 morceaux pour une durée d’environ 43 minutes.

Water Wings

Daltonians

Confettis

Noah

Cathedrals

Nympheas

Grisaille

Trompe l’œil

Rodin

Winter, Yet

Secession

Je vous laisse écouter l’album ici, et vous souhaite bonne lecture pour la suite :

C’est parti. Je vous préviens, ce groupe est textuellement riche, est en bon pseudo-littéraire, je vais beaucoup m’attarder dessus (mais normalement, si vous lisez mes chroniques, vous avez l’habitude).

Water Wings

On croirait l’entendre démarrer tout doucement, avec ce tintement aigu qui se répète. Puis rentrent vite le reste des instruments et les cris de Bart Hirigoyen, chanteur/guitariste du groupe. Le son en général oscille entre le Post-Rock et le Post-Hardcore, qui est soutenu par le chant, typique du style, qui tire sur le Screamo. Chant qui par ailleurs varie en niveaux de saturation continuellement tout au long de l’album, à la manière du reste de l’instrumentation. On pourrait décrire cette musique comme intense, mais cette intensité est mise en lumière par l’alternance de sections très douces et innocentes avec des envolées de violence.

Je vais parler plus des paroles, car c’est ce que je sais faire le mieux, même s’il m’a été cette fois difficile de faire mon job, non pas parce que le texte est très dense pour des morceaux qui dans l’ensemble restent courts (trois minutes et quelques en général), mais parce que déjà avec Water Wings, qui a été utilisé comme premier single de l’album, je me suis fait dessus. Il m’arrive parfois de lire des textes (qu’on parle de littérature ou des paroles d’un disque) et d’avoir le sentiment de me retrouver face à un miroir. Gardez à l’esprit que Gris Klein est un album très riche textuellement, le chant ne s’arrête absolument jamais, et maintient un débit rapide. De plus, Bart et son collègue Quentin Sauvé (basse/backing vocals) ont l’habitude de jouer sur la répétition pour nourrir l’intensité, certaines lignes, certains mots se répétant exprès pour souligner leur importance.

Alors, ce morceau, que nous raconte-t-il ? Ces « waters wings », ce sont, littéralement, ces petites bouées que l’on attache aux bras des enfants ne sachant pas encore nager. Ici, elles représentent les espoirs avec lesquels nous essayons d’avancer, ou plutôt, dirais-je, de ne pas nous noyer sous le flot constant de tâches qui nous incombent au travail et dans la vie. Et la vie du narrateur, un « je », à la première personne auquel nombre d’entre nous pourront s’identifier, commence plutôt mal. Enfin, elle commence de la même façon qu’elle débute pour nous tous. Je cite : « I drew a few steps on the first street, jumped to a store locals named million ways to fuck it up ». Est-ce que ce n’est pas exactement ça, la vie des jeunes de nos jours (moi inclus) ? On arrive dans un tumulte incompréhensible, où on ne se rend même pas compte que tout peut foirer à tout instant. On se perd dans les méandres de ce labyrinthe pour succomber à quelque chose qui n’a pas encore de nom, en croyant encore que tout va bien. Mais le protagoniste de cette pièce a un regard plus expérimenté maintenant sur cette première étape de la vie, comme il le dit : « Confusing loneliness for freedom, solitude for a serum, and complaints for poetry, I fell, I failed. I betrayed the kid I kept safe from all counterfeit hopes and all the snakes we swallow ».

C’est évidemment une erreur de se complaire dans un statut de marginal, car cela cache souvent les fondements d’un mal-être encore insoupçonné. D’où la trahison évoquée ensuite : l’enfant que nous étions a eu son innocence brisée par une attitude de jeune adulte dans laquelle il est difficile de se construire un équilibre, et ce faisant, ce qu’il restait de cet enfant a été blessé par toute le mal que le jeune adulte a vécu, devant vivre avec un fardeau toujours plus lourd de jour en jour. On devient triste à l’idée de toutes ces choses que l’on aurait voulu faire, de tous ces regrets vis-à-vis de l’adulte qu’on aurait aimé que l’enfant que nous étions devienne. A essayer de survivre dans le monde des adultes qui va continuellement à vau-l’eau, on oublie ce qui comptait vraiment pour nous. Je fais partie de ceux qui croient que les fondements de notre personne, ce qui réellement nous fait respirer, sont ces petites passions nées dans la tendre enfance, quand nous approchions de nouvelles choses avec une magie et une innocence qui sont propres à l’enfant. Et ces choses qui ont nourri notre enfance, ont fait ce que nous voulions devenir, même si on a échoué à être ce que nous voulions devenir. Pourtant les adultes que nous sommes ont toujours ça, et c’est avec ça qu’on peut prétendre à toucher du doigt le bonheur. C’est exactement comme ça que je vis ma relation avec la mer et les poissons : un échec, certes, par rapport à ce que je suis devenu, mais ça n’empêche que ça coule dans mes veines, et c’est avec ces poissons que je que j’essaie d’articuler ma vie de prof d’anglais. Bref, ce point, un peu long, est illustré à la perfection par cette phrase, qui je crois, a été la chose que j’ai eu le plus de mal à lire cette année. La vérité blesse, comme on dit : « I don’t want to be old enough to remember all the things I projected but never touched in fear of ruining dreams I don’t possess ». Ça fait mal par où ça passe.

Daltonians

Voici le morceau le plus court de l’album, du haut de ses 2 minutes et 24 secondes. Après une courte intro douce, le morceau s’avère être un des plus rapides et agressifs, enchaînant D-beat, quelques blasts et cris sur des riffs graves, dénotant le sérieux du propos du texte, où Daltonians est le morceau anti-guerre du disque. Je pense que cela découle de tous les conflits que l’on subit, qui peuvent nous miner le moral continuellement, qu’on nous montre tout le temps dans la presse, où les gouvernements s’érigent en sauveurs des zones en conflits avec d’immondes relents colonialistes, ou pire, font sombrer ces horreurs dans l’oubli. Ces deux dernières années, l’Arménie, l’Afghanistan, l’Ukraine, l’Iran, et j’en oublie forcément, mais on vit dans un monde dégueulasse. Encore une fois, peu questionnent ces conflits, et nombreux les valident et les rejoignent. « All my friends hate me, they voted for war » ou « Allergic to uniforms, prepare for a sick rash » soutiennent bien ce propos.

Le morceau souligne évidemment le non-sens de ces guerres, et énonce un point qui forcément parle au prof que je suis : apprendre aux jeunes à se parler, à s’écouter et se connaître, pour empêcher que les adultes qu’ils deviennent ne s’entretuent. En bref, il faut mettre l’action sur l’éducation. « What is it you prove at the end of a gun? Since you choose what I see, shoot me in the eye, I have no use for it. When we’re done stealing the walls of our schools to erect prisons, we could nerd out on facts and tools to teach us kids how to listen ». On peut dire que les gens ne voient pas les couleurs correctement, d’où le titre du morceau : ils voient des choses qu’ils prétendent aimer, mais qui perdent leur sens quand donner la mort est leur seule façon de défendre ces couleurs faussées. Le plus tragique, dans tout ça, c’est que de nombreux régimes emploient des techniques totalitaires pour envoyer leurs jeunes se faire détruire, et c’est ce sur quoi le morceau se termine : « Allergic to uniforms and color-blind I’m going to war ». Le chant accentue les faits en répétant les derniers mots avec encore plus d’intensité, comme un signe de résignation face à une situation inextricablement mortelle. Le morceau se termine mais enchaîne sans transition sur le suivant.

Confettis

Confettis est un morceau certes plus calme que le précédent, mais tout aussi poignant. Après la guerre, vient un autre cataclysme : la ruine apportée par le capitalisme, sous le pouvoir des plus riches. Les confettis font référence à toute cette bourgeoisie qui fait la fête pendant que le peuple trinque, et c’est là que nous avons un jeu de mots intéressant. Les bourgeois trinquent à leur richesse démesurée tandis que les autres souffrent dans un monde au bord du gouffre. D’où l’usage fréquent de l’expression « You raise your glass », qui reflète ce double sentiment.

Evidemment, il ne fait aucun doute que tout le monde court vers la fin du monde : « If the rich want their fun we gotta pay together » qui devient à la dernière ligne du morceau « If the rich want their fun we gotta clean together » ; les actions des uns ont leurs répercussions sur les autres, et c’est le devoir de la société toute entière, bourgeois compris, s’ils ne veulent pas sombrer également, de redresser le monde dans lequel nous vivons. Mais comme on peut s’en douter, les riches donnent des faux cadeaux, de fausses promesses, pour faire croire au peuple qu’il vaut quelque chose et ne pas attiser sa contestation. « You’ll put our names on all boulevards so they dare speak to each and everyone of us » (gardez cette phrase en tête, car elle sera reformulée dans le dernier morceau, on en discutera en temps voulu). Mais le peuple n’est pas dupe, faire miroiter de belles choses sans réellement l’aider ne changera rien, et le peuple a besoin que le monde change s’il veut rester en vie. Et le monde change. On en parlera avec le morceau suivant.

Noah

Ah yes, Noah. Avec le morceau suivant, Cathedrals, nous avons eu un clip pour la promo de Gris Klein avant sa sortie, et je peux vous dire que j’ai eu une descente d’organes en l’écoutant la première fois. Commençons avec Noah, le morceau le plus long de l’album, avec 6 minutes et 38 secondes. Une pièce que l’on peut facilement couper en deux sections distinctes, la première, très calme, avec une instru sans saturation, relativement lente et uniforme, sur laquelle Bart pose des mots sans chanter, presque en parlant normalement. Il y ajoute quand même des lignes vocales, mais avec chant/parler particulier, on croirait entendre ce qu’on appelle couramment du Spoken Word, avec un côté Shoegaze. Après cette première partie, évidemment l’instrumentation devient plus lourde, et les cris s’engagent. Dans le morceau précédent, on parlait des conséquences du mode de vie des plus riches sur les plus démunis ; cette fois, on va approcher les conséquences plus palpables de la chose sur notre environnement, à travers la montée des eaux.

Noah, c’est Noé, dans la Bible, et son arche, vous savez, avec laquelle il a sauvé des couples d’êtres vivants du déluge afin de pouvoir repeupler la Terre après la fin. Ce concept de sauvetage, ici, tombe à l’eau (pun intended). On reprend la montée des eaux, associée à la tristesse, la dépression, l’impuissance, que l’on peut ressentir face à tout ça, ou pour reprendre un terme qui revient couramment dernièrement pour décrire le sentiment des gens face à l’urgence écologique, on pourrait parler de solastalgie.

On commence par « There’s a road leading into darkness ». Cette route est là, et sa destination est bien la seule, et personne ne pourra rien y changer. Le narrateur invite les gens qui nous poussent à sourire malgré l’état du monde à venir avec lui, pour qu’il leur montre comment sont les choses en réalité : « Would you just come with me and see? […] Come with me. We all lose a reason to smile when we take that one hike to the top of the hill and down to the depth to the valley of the vile ». Toutefois, ses interlocuteurs ne semblent pas percevoir la gravité du problème, imaginant que l’on pourra bien s’en sortir tant qu’on a de l’argent, comme il est répété à plusieurs reprises : « You think you’ll fix it with money ? ». Les gens les plus fortunés ont toujours pu s’en sortir grâce à leur richesse, et beaucoup pensent que tout ceci n’est pas si grave et que nous aurons les moyens de survivre. Mais la question sous-tend bien que nous ne pourrons pas réparer nos erreurs avec de l’argent. On va juste tous crever, et il est potentiellement déjà trop tard pour arranger les choses, même avec toute la bonne volonté du monde.

En effet, il n’y a pas lieu de s’amuser. La partie plus lourde du morceau débute ainsi : « Cause I’m not sure we should dance. The more we walk the more it rains stories about a deluge above our heads ». Le déluge est imminent. Pas d’arche de Noé pour nous sauver cette fois, « Godspeed Noah, I’m so glad you’ll finally sink. Cause there’s no way out from here ». L’arche coulera, avec la civilisation qu’elle emporte. L’intensité du morceau est au plus haut, ou presque, et cette dernière continue de se construire jusqu’à un cri qui réveillerait un mort dans « First monuments of water hide the sun, then they break and hit ». Imaginez que le « hit » dure pendant de nombreuses, très longues secondes, et que toute l’intensité accumulée jusque là explose à cet instant précis. Il continue pour nous dire que l’or ne saura acheter d’endroit où vivre pour ceux qui resteront après le déluge. Le morceau se termine sur une note plus douce, mais nous rappelant, avec une tristesse morose, que peut-être que si on avait pris le chemin d’une vie riche et faste, on aurait pu s’en sortir. Ceci dit, si c’est pour aller vivre sur Mars, très peu pour moi. Et si c’est pour laisser le reste du monde mourir, je ne vois pas bien où ça nous mènerait en tant que société. En tout cas, dans rien de mieux que ce que nous avons aujourd’hui, ça c’est sûr. Le morceau transitionne ensuite calmement vers la suite, Cathedrals, qui va bagarrer un peu plus.

Cathedrals

On revient sur un morceau plus court, qui associe bien la vitesse du Post-Hardcore avec les mélodies du Post-Rock. Tel que j’interprète ce morceau, il parle de se sentir mal dans notre peau. Le thème est introduit dès le départ par l’idée de la perte de l’innocence. « How many years since I last saw you, the innocence in my closet? It doesn’t mean more since you are gone ». L’innocence de l’individu est morte depuis longtemps. Les cathédrales sont peut-être nos enveloppes corporelles blessées, ce qui expliquerait pourquoi celles-ci sont ici en feu.

Un sourire de cette innocence revient parfois comme un épisode, une courte épiphanie, qui, eu égard aux difficultés de la vie d’adulte, sonne comme une punition. On note que le morceau nous incite à combattre le mal-être ressenti, à se battre pour soi, pour aller mieux et changer le monde. Cela dénote un retour un peu naïf de cette innocence enfantine, mais je pense, à titre personnel, que retrouver une forme d’innocence dans ce monde de brutes peut contribuer à changer les choses. « I’ll feel at home again », c’est certainement le but de la manœuvre. Se sentir bien avec soi-même, pour que la cathédrale arrête de brûler. Le texte reprend plusieurs images religieuses, au-delà du bâtiment, l’Eden, le fruit défendu, et les anges de l’abandon, à la fin. Des anges qui attendront. « The Angels of abandon, they’ll be waiting some more ». Les anges attendront parce que justement, l’auteur nous invite à ne pas abandonner, et à découvrir ce qui nous rendra meilleurs. Le texte se termine sur « Fight for us ». La dépression est un mal sociétal et collectif, et on se bat pour soi, mais aussi pour les autres, car en se rendant meilleurs on peut contribuer à rendre le monde meilleur.

Nympheas

Encore un morceau qui a été utilisé comme single avant la sortie de l’album. Un morceau qui commence très agressif, qui tapisse nos oreilles d’une ambiance sombre, pour ensuite bifurquer vers des rythmes déroutants qui font presque Pop-Punk, plus joyeux, donc. Toutefois, les paroles ne sont pas plus fun que d’habitude.

Un morceau que je qualifierais de nostalgique, en référence aux romances passées, à travers l’image des nymphes. Le morceau parle de lâcher-prise, qui n’est pas toujours quelque chose d’aisé à entreprendre. Le personnage esseulé, fuit, comme il peut, mais on n’imagine que ça ne mène à rien : « You run, you run, you run, you run. No wonder why you feel so fucked up sometimes. You’re chasing bright colors over dirty blues, singing praises to everyone but you ». Avoir un coup de blues est un sentiment humain, mais il ne faut pas chercher à remplacer le vide par plus de vide, il faut d’abord apprendre à s’apprécier soi-même et ne pas succomber à l’abandon (et on rejoint là sensiblement le thème du morceau précédent, bien qu’ici on en parle plutôt dans le contexte des relations avec autres).

Grisaille

Pour commencer, notons que le titre du morceau est en français. Les paroles restent en anglais, mais il me semble important de faire cette première remarque car le mot grisaille est directement dérivé de la couleur grise qui caractérise cet album. La grisaille, le mauvais temps, une météo pluvieuse et monotone, qui n’inspire pas grand-chose de très amusant. C’est bien pour ça que le morceau reste dans des thèmes sensiblement similaires aux deux précédents : « If you’re sure you’re wasting your time, you’re not alone ». On imagine que le texte ici exploite le temps qui passe à une vitesse effrénée, sans nous laisser la possibilité de comprendre ce qu’il se passe. Perdus, nous tombons en proie à des pensées négatives que l’on préférerait ne pas avoir. On peut penser à des sous-entendus suicidaires, par exemple.

L’individu en proie à ces états dépressifs attend que ça passe, même si ça ne passe pas, et en attendant, il fait semblant de sourire comme si de rien n’était. Encore une fois, la question d’apprendre à vivre avec soi-même est prédominante, dans la seconde section du morceau, plus calme, qui, dans un chant clair, nous dit : « I guess it’s fueled by the anger that our heart keeps gasping when we try to understand who we are ». On entrevoit un échec de cette démarche, car les couleurs ne reviennent pas, et le gris se maintient : « It feels like we wanna change the weather from rainy to stupid grey » ; évidemment, ça ne changera rien. Et cela accentue notre sentiment d’impuissance quand on se dit que la vie ne rime à rien.

Trompe l’œil

Et voilà l’autre morceau long de l’album, environ 6 minutes, encore une fois avec un titre en français. Nous allons parler d’illusions, celles que l’on projette aux autres quand on fait semblant d’aller bien, ou semblant de faire ce que les autres attendent de nous. Ce morceau peut également être coupé en deux. Une première partie, avec zéro Punk dedans, à peine de Rock, surtout Pop, en fait, sous forme d’aveu. Le narrateur explique que vivre avec lui n’est pas toujours facile, qu’il fait de son mieux. Il ne s’aime pas vraiment, il est conscient de son problème. Il se ment à lui-même en essayant d’être bien avec les autres : « I lie to myself much more than I could forgive ». On peut ajouter à cette citation la dernière phrase avant que le morceau ne change radicalement de ton : « There’s nothing left of me but I’m not enough in your eyes ». Il faut reconnaître que ce n’est pas tous les jours facile de vivre avec quelqu’un qui a de nombreux problèmes (étant le gars avec des problèmes, je suis le premier à la savoir) ; mais faire de son mieux, autant qu’on peut, pour s’entendre dire que nous ne sommes pas assez bien pour quelqu’un, c’est très dur. Et quand quelqu’un, dans un couple par exemple, dit ça à l'autre, une conséquence possible est ce dont on traite ici : faire semblant d’aller bien, faire ce que l’autre dit, par peur, par passion, par amour ou amitié, et en subir les conséquences.

Les conséquences de ça, sont très bien illustrées par le virage extrêmement chaotique que prend le morceau ensuite, auquel on ajoute ces mots : « I OWE YOU NOTHING ». S’ensuit une longue séquence de mots, de respirations floues, embrumées par le chaos général de l’instrumentation, des cris sauvages prennent le dessus jusqu’à ce que le morceau reprenne son équilibre.

« In the morning, eyes open wide, but here Klein Blue just turned to grey […] If you want me to laugh I’ll just laugh ». Référence au titre de l’album, un bleu artistique, beau, devient gris et terne, mais pour l’autre, tout va bien, tandis qu’au cœur de la personne affligée par ce gris Klein, rien ne va, tout brûle, et pourtant cette personne accepterait de rester avec quelqu’un qui, fondamentalement, ne lui fait pas du bien. Et c’est ainsi qu’on reprend le titre du morceau : « There’s nothing left of me but your favorite trompe l’œil is coming back ». Maintenir une façade quand ça va mal, il peut y avoir plein de raisons de le faire. Ne pas vouloir blesser l’autre, ne pas vouloir confronter la possibilité d’être abandonné par l’autre si on avouait nos douleurs… Ce n’est pas toujours évident. Et donc on construit une immense illusion, un trompe l’œil pour berner notre public, et lui faire croire que tout va bien. Le morceau, à sa conclusion, revient sur son approche Dark Pop du début, en nous offrant un premier aveu : « I’ve had enough of the night ».

Rodin

Voici un morceau très particulier, avec une instru presque martiale, que l’on pourrait associer à la musique industrielle, très froide et mécanique. C’est peut-être celui avec le moins de texte, pourtant je crois avoir plein de choses à dire à son sujet. Tandis qu’à l’approche du week-end, les gens font la fête, s’alcoolisent et s’amusent, on en oublierait presque que notre monde court à sa perte : « They’re all partying but us like they don’t hear the sound of the dismantling of cities, our jiseis ». Le jisei est un type de poème traditionnel japonais, qui parle exclusivement de la mort. Le son des villes qui s’autodétruisent, c’est ça, notre poésie mortuaire.

Prenons le titre, Rodin, maintenant. Il fait référence au sculpteur Auguste Rodin, évidemment, dont la sculpture la plus connue, celle qui nous viendra à l’esprit le plus vite, sera Le Penseur, Une figure de réflexion classique, cet homme assis, le poing contre le menton, qui semble réfléchir au sens de la vie, et à ce qu’il fait au milieu de cet enfer (notons que l’original faisait partie de l’ensemble La Porte de l’Enfer, qui je pense, fait tout son sens ici). Alors, pour la suite, je vais extrapoler peut-être trop loin, parce que je vais faire référence à mon film préféré de tous les temps, mais je vais d’abord citer la fin du morceau : « I wish I could be more, a Rodin on concrete standing through the debris, full of promises to keep. I wish I could pretend there’s some kind of a sanctuary standing through the debris, you’re the only chapel I need. Bodies of iron and dust, they stumble like drunkards at dawn. It’s on our houses they fall. We’re standing through the debris trying to feel a thing ». Cet extrait me laisse songeur. Il représente l'image de ruines après la chute, l’espoir de pouvoir encore proposer quelque chose malgré la destruction qui nous entoure. C’est soit ça, soit on succombe au vide que l’on ressent et alors, tout s’arrête. Le penseur de Rodin peut être perçu comme ayant un regard sur le passé, ses erreurs, ou sur le futur, s’il est possible. Mais est-il possible ? Sa figure laisse éventuellement le fantôme d’un espoir, mais s’il fallait le matérialiser, il faudrait alors le concrétiser par les actions de l’humanité. Sinon, il ne restera qu’un espoir. Pour des raisons certainement trop subjectives pour les rendre valides, ce morceau m’évoque de façon très distincte la scène finale de mon film préféré : Le Roi et l’Oiseau, de Paul Grimault et Jacques Prévert (1979).

Le robot géant de ce film devient incontrôlable et détruit un royaume despotique pendant que tous les pauvres et les opprimés de la ville basse s’enfuient. A la fin, il ne reste que des ruines dans un paysage désertique et désespérément vide, sur lesquelles trône le robot, assis comme Le Penseur de Rodin. Nous ne savons à aucun moment ce qu’il est advenu des personnages que nous suivions pendant le film. La grande question qui reste, à ce moment-là, est la suivante : « Que faire, désormais ? Le monarque tyrannique est mort, joie ! Mais il ne reste plus rien, qu’allons-nous devenir ? » Ce robot semble perdu pour l’éternité. Rien ne laisse penser qu’il bougera d’ici, tout est perdu pour lui. Cela dit, même si son destin est de rester ici jusqu’à la fin des temps, il choisit l’espoir. Un jeune oiseau est enfermé dans une cage dans les ruines. Le robot s’anime, comme par magie, libère l’oiseau et détruit sa prison d’un coup de poing magistral. L’oiseau peut partir, mais le futur de cet univers, c’est à l’auditeur de lui donner forme. Que ferons-nous, après la fin ? Trouverons-nous un espoir comme le robot ? Y aura-t-il une jeunesse pour le porter ?

Winter, Yet

On commence gentiment à approcher la fin, avec Winter, Yet, l’avant-dernier morceau de l’album, qui oscille parfaitement entre Post-Rock et Post-Hardcore, tant au niveau des instruments que du chant, où la saturation fait place à des sections claires et vice-versa. A travers une métaphore des saisons, et plus spécialement de l’hiver, le morceau évoque les difficultés du prolétariat. Pour les travailleurs, la saison froide est synonyme de multiples difficultés. Historiquement, difficultés, pour se chauffer, pour se nourrir ; et même si le monde moderne a pu remédier à certains de ces problèmes, aujourd’hui, l’hiver reste la saison où l’on subit de longues nuits froides, à toujours aller au boulot dans des conditions qui se détériorent avec de plus grosses factures à payer. En théorie, après l’hiver vient le printemps et son renouveau, mais ici le doute persiste : « I see no spring for us ».

Les questions de classe sociale sont prégnantes dans le texte, dès « winds singing your individual worth is indexed on your class ». Le morceau prend un tournant tendre et intime alors que le narrateur prend sa mère en exemple : « Her cigarette is hiding a pair of wet eyes. But Ma’, they don’t pay you enough ». Une intimité accentuée par une partie mélancolique en chant clair, dont une ou deux phrases semblent ne pas apparaître dans la feuille de paroles. Peu importe ce qui est dit, l’expérience de cette femme est celle partagée par des milliards de pauvres sur la planète que leurs patrons ne veulent pas écouter et aider. L’inaction inique de ces riches est exemplifiée encore une fois ici : « We’re crumbling down and they’re asking for more. Always asking for more exhausting winds twirling around us. And simple demands still collect the dust ». A toujours demander plus en le payant une misère, le peuple souffre silencieusement, soumis au joug de ses employeurs. Des gens, qui n’ont pas commencé à avoir la vie dure juste là, maintenant, mais qui depuis des générations triment pour s’en sortir. Des familles pauvres depuis des décennies, voire des siècles, des peuples qui fuient des régimes dictatoriaux avec l’espoir d’une vie meilleure ailleurs, écrasés par un système et une société qui ne leur veulent ni bien ni succès. « Generations of workers tailored for billionaires' glee » ; des générations de travailleurs au service de la joie des milliardaires. Je pense que le message est clair. En attendant, on se bat pour l’arrivée du printemps, pour que le monde soit vraiment plus accueillant.

Secession

Voici le dernier morceau de l’album, encore une dernière fois, une pièce un peu plus longue que la moyenne, faisant à peine moins de 5 minutes. Un morceau qui construit son intensité sur les premières dizaines de secondes pour mener vers du Post-Hardcore qui tache jusqu’au fade out final. En guise de conclusion, Birds in Row nous proposent un message plus positif (enfin, à l’échelle de leur musique qui elle, est fondamentalement déprimante) : « I guess I’m fine sometimes […] for it’s in camaraderie I seek for the future I haven’t found on the curbs of ghost cities ». C’est une invitation à s’unir pour changer le monde. Ça peut sembler innocent, presque naïf, mais que nous reste-t-il d’autre à faire à part prendre le monde entre nos propres mains pour essayer d’en faire quelque chose de bon ?

C’est justement ce qui nous est proposé ici : nous approprier le monde, les rues ; en faire quelque chose qui nous correspond. A cet effet, les paroles reprennent un segment que l’on trouvait dans Confettis, à ceci près que le sujet est modifié. Dans Confettis, le sujet est la bourgeoisie, ce sont eux qui daignent donner une petite bricole insignifiante au peuple pour calmer sa colère. Dans Secession, c’est le peuple, un « nous » universel qui prend la main : « We’ll put our names on Boulevards so they speak to us. We’ll burn all streets and culs-de-sac so they shine for us » ; alors que plus tôt dans l’album, on lisait, à l’inverse : « You’ll put our names on boulevards so they dare speak to each and everyone of us. You’ll burn all streets and culs-de-sac so they shine for us ». Comme on le dit souvent, en particulier dans le principe-même de la démocratie, le pouvoir doit appartenir au peuple, et c’est bien la seule solution que nous avons face à des gouvernements qui mettent régulièrement en place des tactiques d’extrême-droite dans leur politique. Le texte reconnaît que cette prise de position sera un exercice difficile, et que nous sommes seuls et impuissants : « We cry like the little kids we are, losing at a game we didn’t want to play. It’s a future-eating machine and on our solitude and fears it sharpens billions of teeth ». Au moins, ensemble, solidaires, on peut essayer de faire quelque chose, même si ça plante. Pour reprendre un terme cher aux paroles de l’ensemble de la discographie du groupe, il faut nous donner l’opportunité de choisir la musique sur laquelle on danse, pour ne pas danser sur les sons qu’on nous fait ingurgiter de force. Et si ce désir de rébellion, de changement, s’étouffe car le monde est résolument trop pourri, au moins on sera ensemble pour le voir crever, et notre conscience sera tranquille parce qu’on aura tout de même essayé.

Le mot de la fin

Voilà, c’est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Ça ne servirait pas à grand-chose de vous dire que cet album est absolument excellent et de vous répéter que Birds in Row est mon groupe de Post-Hardcore préféré ; si vous m’avez lu jusqu’ici, je crois que c’est clair.

Cet album est inscrit dans les énormes difficultés que nous vivons dans notre monde actuellement. Je pense que tous les névrosés comme moi s’y retrouveront d’une manière ou d’une autre. Cet album est une invitation à combattre la grisaille pourrie de notre société violente, raciste, misogyne par tous les moyens, le premier étant de se rappeler de ce qu’était l’innocence de nos jeunes années. On trouvera ça naïf, sans doute, car c’est plein de délusions face à un monde qui est tout sauf celui des Bisounours, mais j’estime que c’est un chemin nécessaire, car tous autant que nous sommes, on revient à notre enfance pour retrouver une certaine forme de sérénité pour combattre la torpeur et le stress de la vie de jeune adulte au 21è siècle. J’ai 27 ans, je travaille à plein temps pour nourrir mes poissons et mon chat, j’ai plein de problème mais je sais où je vais pour leur faire face : vers ce qui m’a construit quand j’étais enfant. Ca me rappelle Symbolic, de Death, « I close my eyes, and sink within myself, relive the gift of precious memories, in need of a fix called innocence ». Soyons tous généreux, accueillants, innocents, des enfants dans la peau d’adultes, pour redonner le sourire à une planète triste.

Pour ajouter un dernier mot, vous savez ce que je pense de la scène musicale que je fréquente. Que ce soit la scène Metal ou la scène Hardcore, elles ne sont malheureusement pas toujours accueillantes. Vous aurez lu ici et là sur ce site mon expérience de la chose en tant que fils d’immigré maghrébin, ce n’est pas propre, et ça ne fait qu’empirer, j’ai l’impression. Si la musique de Birds in Row colporte un message universel, qui peut s’appliquer à tous les milieux, si leur existence peut déjà contribuer à apporter une petite étoile chaleureuse au sein de notre scène musicale, ce sera déjà une bataille de gagnée. Le reste de la guerre, vous savez où elle est : c’est dans les rues que ça se passe, c’est à l’école, c’est avec vos gosses. Plus qu’à espérer que l’humanité s’améliore.

PS : Avec un peu de chance, ma prochaine chronique ne sera pas aussi rigolote que celle-ci, et pas aussi longue (vais-je réussir à sortir un truc de moins de dix pages ?). Je vous tease déjà mon prochain texte, dans un style totalement différent, car j’ai dans ma boîte mail le nouvel album de Candlemass ! Prepare for DOOM !!!

-Au revoir, à bientôt.

A propos de Hakim

Hakim, il ne faut pas le tenter. Tout est prétexte à pondre une chronique de 582 pages (Tome I seulement). De quoi vous briser la nuque en lâchant la version imprimée depuis une fenêtre. Un conseil : Levez les yeux !